大闹天宫的过程,是《西游记》原著写得最出色的部分,而现代的改编和解读,总是并不怎么“忠于原著”。那么,从原著来看,大闹天宫这部分有什么值得我们再品一品的?

太白金星两次招安

四海龙王和十代冥王都到天庭告猴子的状,天庭就开始商讨,应该怎么处理这个问题。太白金星站出来了,说招安吧。于是把孙悟空招到天上来,到御马监做了个弼马温。

孙悟空管理的这个部门,叫御马监。这个部门明朝是真有的,明朝的宦官系统,有所谓十二监四司八局,总共二十四衙门。十二监里有一个御马监,十二监的长官,都被尊称为太监。——太监这个词也是在使用的过程中贬值了,一般小宦官原是没有资格叫太监。

御马监的太监,正四品,官是真不小了。但是,从《西游记》描写的孙悟空当弼马温时的工作看,他当的不是御马监太监。明代凡是有条件养马的县,都有马场,这个马场的长官,叫牧监,不入流。孙悟空干的事,像是牧监。

这里有个细节值得一说:

这猴王查看了文簿,点明了马数。本监中典簿管征备草料;力士官管刷洗马匹、扎草、饮水、煮料;监丞、监副辅佐催办;弼马昼夜不睡,滋养马匹。日间舞弄犹可,夜间看管殷勤,但是马睡的,赶起来吃草;走的捉将来靠槽。那些天马见了他,泯耳攒蹄,倒养得肉膘肥满。不觉的半月有馀,一朝闲暇,众监官都安排酒席,一则与他接风,二则与他贺喜。

正在欢饮之间,猴王忽停杯问曰:“我这‘弼马温’是个甚么官衔?”众曰:“官名就是此了。”又问:“此官是个几品?”众道:“没有品从。”猴王道:“没品,想是大之极也。”众道:“不大,不大,只唤做‘未入流’。”猴王道:“怎么叫做‘未入流’?”众道:“末等。这样官儿,最低最小,只可与他看马。似堂尊到任之后,这等殷勤,喂得马肥,只落得道声‘好’字,如稍有些尪羸,还要见责;再十分伤损,还要罚赎问罪。”猴王闻此,不觉心头火起,咬牙大怒道:“这般藐视老孙!老孙在花果山,称王称祖,怎么哄我来替他养马?养马者,乃后生小辈,下贱之役,岂是待我的?不做他!不做他!我将去也!”(第四回 《官封弼马心何足 名注齐天意未宁》)

许多影视剧和动画片,拍孙悟空当弼马温一段,都要加一个地位高点的神仙,羞辱了猴哥,才导致猴哥愤然离职。

但看这段原著,并不存在这位大神,把猴哥气走的,是猴哥手下的员工。

平心说,开始玉帝对猴哥还是不错的。接到龙王和冥王的告状,本来打算发兵征剿,太白金星提议招安,他也从善如流了,“着文曲星官修诏,着太白金星招安”,有正式发文,流程也很像样。孙悟空面见玉帝时,自称“老孙”,表现无礼,玉帝也没计较。

总之,站在玉帝的立场看,他已经展示出极大的包容。把猴哥纳入体制,让一个“妖仙”变得可防可控,目的就达成了。

但问题是,这猴子不是到天上来养老的,他竟然是个工作狂。

原著写猴哥的工作状态,很生动,古人就忍不住评点:“老孙却不尸位素餐。”但从一般御马监的监丞、监副、典簿、力士的视角看,来这么一个新领导简直是祸从天降,工作量是疯狂增加了,而这些脏活、累活,年终总结时是最难算作成绩的,加班费恐怕也是没有的。

他们当然有怨气,所以他们才要对孙悟空说这些话,把事情挑破:你就是不入流,你就是升不上去,别卷了。

而这一激,竟然直接把孙悟空气得离开天庭、亮出齐天大圣的旗号,恐怕谁也没想到。而当孙悟空反出南天门,扯起齐天大圣的大旗,问题的性质显然升级了。于是玉皇大帝派托塔天王李靖和哪吒三太子还有巨灵神等一帮神仙,前去剿灭。结果根本不是孙悟空的对手,只好再回去搬请援兵,太白金星又出来,说还是招安吧,那猴头想做齐天大圣,就给他做齐天大圣,但是不让他管事,不给他俸禄,就这么养起来。

玉帝同意了,于是太白金星二次上花果山,请孙悟空到天上来做齐天大圣。

但实际上,天庭对怎么处置孙悟空,一直有两种相反的意见,分别是剿灭和招安。而有意思的是,天宫里主张招安的,竟然是太白金星。

现在各种影视剧影响太大,大家心目中,太白金星可能都是个慈眉善目人情通透的老头儿。但实际上,太白金星的寓意,本来可不是这个。

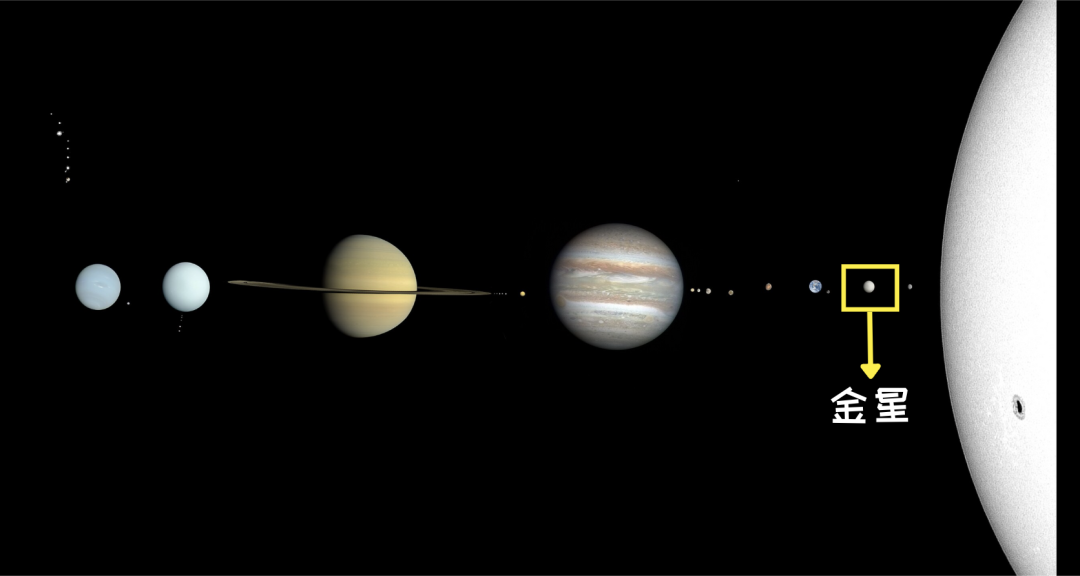

太白金星也就是太阳系八大行星里的金星,是天空中除了太阳、月亮以外的最明亮的星体,早上叫启明星,晚上叫长庚星,自古以来就非常被关注。

太白金星象征什么呢?战争。

道理很简单,他对应五行当中的金,武器是金属打造的,所以金星当然象征战争。比如《史记·天官书》里,太白是高频出现的词汇,有大量分析太白在什么位置出现,就意味着战争结果如何的记载。如:

荧惑从太白,军忧;离之,军却。出太白阴,有分军;行其阳,有偏将战。当其行,太白逮之,破军杀将。

其(指水星)与太白俱出东方,皆赤而角,外国大败,中国胜;其与太白俱出西方,皆赤而角,外国利。

作为战争象征的太白金星,到《西游记》时代,竟然转型成了一个和事佬。不过想想也很合理,因为无论是钻研历史还是观察现实,都很容易注意到一个现象:在形势不利时,主张战争的经常并不是武将。

中国古代,言官清流往往是最好战的,武将反而不得不客观评估战场形势。

孙悟空的战斗力为什么前强后弱?

孙悟空二次上天,齐天大圣做得很开心,“闲时节会友游宫,交朋结义”。但很快,就有许旌阳真人向玉帝举报,任由事态这么发展下去,要出问题。

许旌阳这番话,是早朝时公开说的,不是暗戳戳打小报告。和孙悟空“俱只以弟兄相待”的众仙家很多也在场,没有谁站出来反驳许旌阳。说明大家很可能想法一致,甚至于,许旌阳可能就是公推出来代表大家说话的。

孙悟空这种出世才几百年的“妖仙”,竟然可以享用齐天大圣的尊号,让千万年清修才有了今天这点地位的神仙怎么想?天上的神仙对孙悟空也是看不惯的。猴哥和大家称兄道弟,觉得其乐融融,是他自己的想法。神仙们并不想被一只猴搭讪然后彼此称朋友,只不过他们都有涵养有体面,所以没有表现出来罢了。

于是他们选择了孙悟空不在场时,跟玉帝说让猴儿离我们远点。

玉帝任命孙悟空去看管蟠桃园,古代文人读书至此就留下批语:

“着他管蟠桃园,分明使猫管鱼,和尚守妇人也。”

玉帝如此安排,是糊涂了,还是故意设局害孙悟空?怎么理解当然可以各开各的脑洞,可以肯定的则是,孙悟空在天上并不像电视剧里表现得那么受欢迎。

冲突是必然要发生的,蟠桃会只是导火索。

后面的事大家都知道了。

随后孙悟空逃回了花果山,李天王和哪吒太子再次出马,还带着四大天王、二十八宿、九曜星官……共十万天兵,布下一十八架天罗地网,要捉拿孙悟空。结果一打之下,十万天兵天将也不是孙悟空的对手。

这里,就引出了一个让无数人好奇的问题,这时候孙悟空这么厉害,后来西天路上,怎么有那么多妖怪,孙悟空都打不过,还得到处搬请救兵呢?

首先,《西游记》是世代累积型的作品,不是一个人写的,就算最后是由一位作者把这部书整合出来的,很多情况他也改变不了。

西行求法,本来是唐代玄奘法师的事迹,孙悟空大闹天宫的内容,根本就不挨着。

宋代的《大唐三藏取经诗话》里,就已经出现了猴行者的角色,保护三藏法师西天取经。不过猴行者扮演的角色,很多时候与其说是护驾,不如说是导游,负责给三藏法师解释情况。

当时毗沙门天王的崇拜还很流行,毗沙门天王的特点是手上托着一只塔,也就是托塔天王。这个在百回本《西游记》里被孙悟空打得狼狈不堪的天兵统帅,在《取经诗话》里就风光了:三藏和猴行者多次靠喊一声天王,就克服了困难。也就是说,在这个早期版本里,就定了猴行者经常要喊人帮忙的基调。

齐天大圣闹天宫的故事是哪里来的呢?是福建、广东一带的口头传说,这些地方猴子多,流行猴精的传说,把猴子说得特别厉害。既然是口头传说,那当然也就有很大的不确定性,有的版本是大闹天宫之后胜利大逃亡,有的则被镇压了。反正,这个故事系统里的猴子,是神通广大的。

大概是元朝的时候,有人突然灵机一动,可以把这里的猴子故事加入唐三藏取经的故事里去。于是,大闹天宫的这只猴,和保护唐僧取经的那只猴,也就合二为一了。

但是,前一只猴基本是所向无敌的属性股票推荐配资,后一只猴是到处找人帮忙的属性,没法彻底融合,所以就给人一种前后武力值不稳定、强行融合的印象,也给后人留下了充足的解释演绎的空间。

浩广配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。